苏联解体的重要原因、日期时间、前身与影响,分裂成几个国家?

前苏联于1991年12月25日正式解体,标志着一个曾经雄霸全球的超级大国退出历史舞台。这一事件不仅改变了全球的地缘政治格局,也深刻影响了各独立国家的政治、经济与社会发展。以下将从苏联解体的背景、过程、主要影响以及相关国家的现状等方面进行详细解读。

苏联解体的背景与原因

苏联的成立源于1917年的十月革命,列宁领导的布尔什维克党建立了世界上第一个社会主义国家。经过列宁、斯大林等几代领导人的努力,苏联在20世纪中期达到了鼎盛,成为全球面积最大的国家,拥有庞大的经济、军事和政治影响力。然而,这一超级大国的崩溃有着深层次的原因:

经济困境:

苏联实行计划经济,虽然在工业化和军事领域取得了显著成就,但其经济体制存在结构性问题。长期的资源浪费、低效率的生产方式以及过度集中的经济管理导致了经济停滞。特别是在20世纪80年代,苏联经济增长几乎陷入停滞,民众生活水平下降,物资短缺问题严重。民族矛盾:

苏联由15个加盟共和国组成,各共和国在历史、文化、语言和宗教上差异显著。尽管苏联官方宣传民族平等,但事实上存在一定程度的民族压迫和资源分配不均,长期积累的矛盾在苏联后期日益尖锐。政治改革失误:

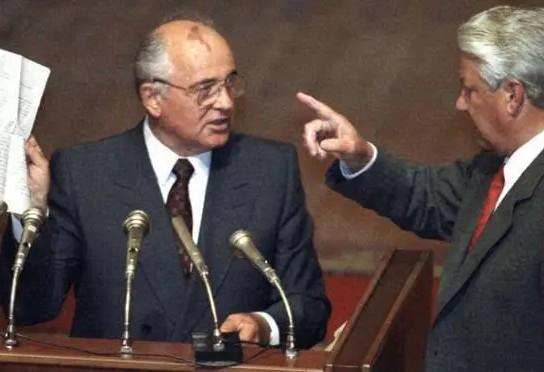

1985年,戈尔巴乔夫上任后,推出了“改革与开放”(Perestroika和Glasnost)政策,希望通过经济改革和政治透明化复兴苏联。然而,这些改革未能解决根本问题,反而进一步暴露了体制弊端,引发社会动荡和对中央政府的不满。外部压力:

冷战期间,美国为首的西方国家对苏联实施经济、军事和科技制裁,加剧了苏联的内部困难。同时,西方的文化与政治意识形态也通过各种渠道影响了苏联民众,削弱了苏联共产主义的思想基础。

解体的具体过程

1. 最早的独立宣言:

1990年3月11日,立陶宛成为第一个宣布独立的加盟共和国。这一事件如同多米诺骨牌效应,接下来的爱沙尼亚、拉脱维亚等波罗的海国家也陆续宣布独立。

2. 1991年的关键转折:

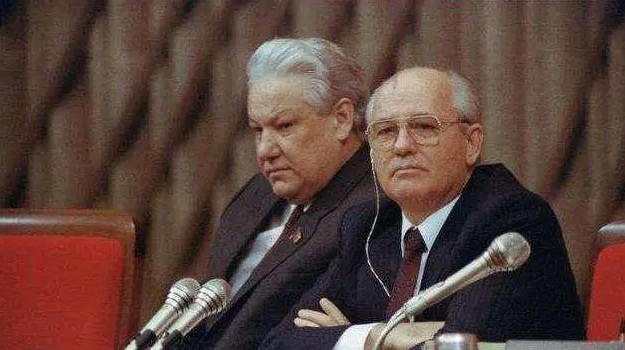

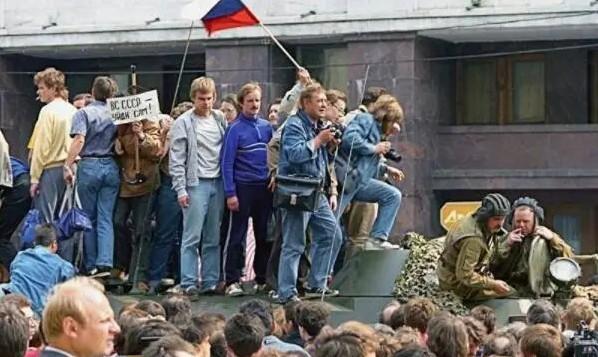

1991年3月,戈尔巴乔夫发起关于是否保留联盟的全民公投。虽然大部分投票者支持保留苏联,但包括立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、亚美尼亚、格鲁吉亚和摩尔多瓦在内的6个加盟共和国抵制了这次公投,表明它们对独立的强烈意愿。同年8月,苏联发生了“八一九事件”,保守派的政变失败进一步削弱了中央政府的威信。

3. 独联体的成立:

1991年12月,俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯三国领导人签署《别洛韦日协定》,宣布成立“独立国家联合体”(CIS),以取代苏联。然而,这一松散的联合体未能阻止各国的分离趋势。

4. 正式解体:

1991年12月25日,戈尔巴乔夫辞去苏联总统职务,次日苏联正式解体,15个独立国家诞生。

15个新生国家的分类与现状

苏联解体后形成的15个国家按地理和文化特点可以划分为以下几类:

东斯拉夫三国:

俄罗斯: 成为苏联的继承国,承接了大部分的军事、经济资源,但也面临转型期的经济衰退。

乌克兰: 独立后经历了多次政治危机,目前与俄罗斯的关系因领土争端而高度紧张。

白俄罗斯: 保持了与俄罗斯的密切关系,但近年来也出现了内政动荡。

波罗的海三国:

立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚: 迅速转向西方,加入欧盟和北约,经济实现了较快增长。

外高加索三国:

格鲁吉亚: 独立后与俄罗斯关系紧张,多次爆发冲突。

亚美尼亚: 面临与阿塞拜疆的纳卡冲突。

阿塞拜疆: 凭借丰富的石油资源,经济实现一定程度的发展。

中亚五国:

哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦: 保留较多的苏联遗产,经济和社会转型进展缓慢。

摩尔多瓦:

面临与德涅斯特河沿岸地区的分离主义问题,经济相对落后。

从八个方面详细探讨导致苏联解体的根源。

一、戈尔巴乔夫改革的失败

戈尔巴乔夫作为苏联最后一任最高领导人,其改革政策直接加速了苏联的解体。他推行的“经济改革”(如“加速发展战略”)和“政治改革”(如“公开性”和“多元化”)旨在解决苏联面临的诸多问题,但效果适得其反。经济改革未能扭转经济颓势,反而引发了严重的通货膨胀和物资短缺;政治改革则削弱了苏联共产党的权威,导致中央政权失去控制力。戈尔巴乔夫过于迷信西方的“民主化”经验,但忽视了苏联特有的国情,使国内陷入混乱。尽管戈尔巴乔夫的初衷是挽救苏联,但他改革的失败成为苏联崩溃的重要催化剂。

二、苏联末期的“老人政治”

苏联在勃列日涅夫时期开始,领导层逐渐老龄化,这种“老人政治”削弱了国家的活力和创新能力。勃列日涅夫通过恢复官员终身制,使得权力在老一辈官僚中循环。许多高层官员年事已高,缺乏适应现代化需求的能力。老人政治还导致行政效率低下,许多国家急需改革的问题被一再拖延。1970年代末,苏联政府在意识形态宣传和实际施政中表现得僵化无力,这使得社会经济长期停滞,国家逐渐失去竞争力。

三、缺乏连续的发展战略

与中国相比,苏联在发展路径上缺乏明确性。中国通过改革开放实现了从计划经济到市场经济的平稳过渡,而苏联的发展则充满了摇摆与冲突。苏联领导人的政策往往互相否定,未能形成长期、一致的发展战略。例如,斯大林推行高度集中的计划经济,而赫鲁晓夫上台后全面否定斯大林的政策,转向农业改革;勃列日涅夫时期的“停滞”政策进一步固化了苏联经济体制的问题。这种频繁的政策变动导致苏联始终无法找到适合自身发展的路径,也无法在体制内形成稳定的传承机制。

四、西方文化渗透与舆论攻击

冷战时期,西方国家通过“和平演变”策略对苏联进行长期的文化渗透和舆论攻击。自赫鲁晓夫执政时期开始,美国通过留学生交流等方式,向苏联传播自由主义思想。到了戈尔巴乔夫时期,苏联取消了舆论管制,反对共产党的声音迅速蔓延。西方媒体刻意丑化苏联,赞扬资本主义模式,瓦解了苏联人民对自身制度的信心。与此同时,苏联的文化宣传相对僵化,未能有效抵制外部意识形态的侵蚀。社会舆论的分裂使得苏联在内部失去了思想统一性,为国家的瓦解埋下伏笔。

五、计划经济的局限性与经济危机

苏联长期实行计划经济,这一体制在起初的工业化阶段发挥了重要作用,但随着经济结构的复杂化,其缺陷日益显现。计划经济导致资源分配僵化,创新动力不足,工农业发展不平衡,物资匮乏成为常态。尤其是在80年代,苏联的经济陷入全面危机。工业产能过剩但效率低下,轻工业发展滞后,人民生活水平无法提高。1990年,苏联GDP大幅缩水,通货膨胀达到300%,经济几乎崩溃。经济问题进一步加剧了社会不满情绪,成为苏联解体的重要因素之一。

六、苏共脱离群众

苏共在早期深得人民支持,但到后期逐渐脱离群众。随着官僚阶层的特权化和腐败现象蔓延,苏共失去了对人民的代表性。70年代以来,形式主义在苏共内部盛行,党员们空谈“共产主义理想”,却不做实事。大量的特权腐败行为激化了社会矛盾,削弱了政府的公信力。苏共未能及时解决党内作风问题,也未能有效回应民众的诉求。这种脱离群众的现象,使苏共在面临挑战时失去了社会基础和民众支持。

七、外交策略的失败

苏联的外交策略多次失误,导致其国际地位逐渐削弱。首先,与中国的交恶严重影响了社会主义阵营的团结。中苏关系破裂后,中国倒向美国,形成对苏联的不利态势。其次,苏联对东欧国家的强硬控制(如布拉格之春的镇压)引发了这些国家对苏联的不满,削弱了华约内部的凝聚力。第三,苏联在1979年出兵阿富汗,这场战争不仅消耗了大量的经济和军事资源,还让苏联在国际社会中被孤立。错误的外交政策使苏联逐步失去盟友和战略优势,加速了其衰落。

八、特殊的国家形式与解体风险

苏联是一个以意识形态为基础的多民族联邦国家,依靠共产主义理想统一加盟共和国。但这些共和国在文化、语言和经济上与俄罗斯本部差异巨大。随着意识形态的弱化,各加盟共和国的民族主义情绪高涨,纷纷要求更多自治权甚至独立。特别是波罗的海三国的独立运动和高加索地区的民族冲突进一步瓦解了苏联的统一性。苏联作为一个联邦制国家,其解体风险一直存在,而意识形态危机则最终引爆了这一潜在问题。

苏联解体的国际影响

1. 冷战的结束:

苏联解体标志着冷战的正式终结,美国成为世界唯一的超级大国,全球地缘政治格局发生重大变化。

2. 世界多极化的加速:

尽管美国在冷战后短暂成为唯一的超级大国,但随后中国、欧盟、印度等新兴力量的崛起使世界呈现多极化趋势。

3. 地区冲突与民族问题:

苏联解体后,新独立国家普遍存在民族矛盾和领土争端,例如乌克兰危机和纳卡冲突。

4. 国际共产主义运动的衰退:

苏联解体对全球社会主义国家造成了重大冲击,许多国家开始转向市场经济和民主化。

苏联解体带来的教训

苏联的解体提醒我们,任何一个国家的稳定与发展都离不开有效的治理模式和对多元文化的包容。经济改革需要稳步推进,政治变革则需有全局视野,否则可能引发社会和政治的动荡。

标签: 苏联解体 苏联解体的重要原因 苏联解体的日期时间 苏联解体的影响 苏联分裂成几个国家

相关文章

- 详细阅读

-

韩国总统尹锡悦春节假期在拘留所度过:年糕汤、电视和户外锻炼详细阅读

据韩媒报道,韩国总统尹锡悦因“内乱头目”嫌疑被羁押,将在首尔拘留所度过春节假期。 与普通民众的春节假期大相径庭,尹锡悦的春节将简朴度过。报道指出,他...

2025-02-04 37

-

赛恩斯董事高伟荣增持3.57万股,彰显信心?深度解读及区块链关联性分析详细阅读

赛恩斯董事增持引关注,背后原因何在? 近日,赛恩斯(SH688480)董事高伟荣增持3.57万股的消息引发市场关注。此次增持共计99.57万元,成交...

2025-02-03 40

-

DeepSeek登顶苹果应用商店免费榜:对ChatGPT的冲击与AI应用的未来详细阅读

1月27日,DeepSeek应用一鸣惊人,登顶苹果中国及美国区应用商店免费榜榜首,并超越了此前占据榜首的ChatGPT,引发业界广泛关注。这一事件不仅...

2025-02-03 56

-

晓鸣股份涨逾6%带动农业股集体上涨:区块链技术应用前景分析详细阅读

1月27日,晓鸣股份股价上涨逾6%,引发市场关注,多家农业股也跟涨,其中华英农业等多股涨幅超过4%。这一现象值得我们深入探讨其背后的原因,以及对未来农...

2025-02-02 74

-

徐工机械接受美银证券调研:深度解读及区块链技术潜在应用详细阅读

徐工机械近期接受美银证券调研,引发市场关注。此次调研不仅关注公司2024年上半年的经营状况(营收构成中专用机械设备修理业占比100%),更可能涉及公司...

2025-02-02 52

-

黄力晨:黄金超买调整,多方仍占优势——深度解析及区块链技术展望详细阅读

上周五,我们分析认为特朗普的关税威胁以及对美联储立即降息的呼吁,支撑了黄金价格继续上涨。因此,我们建议投资者采取偏强策略,下方支撑位关注2770美元(...

2025-02-02 65

- 详细阅读

发表评论